Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de enero al 30 de junio de 2022

Extractivismo, militarización y despojo en el centro y sur del Cesar: resistencias campesinas al genocidio

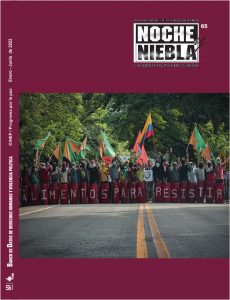

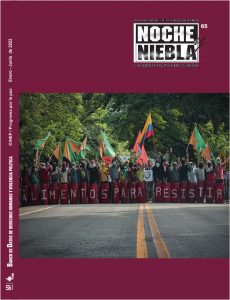

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 65, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero y 30 de junio del año 2022, en la que hemos registrado información sobre las diferentes violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, en Colombia se tuvo información de 480 casos con 983 victimizaciones, todas vulneraciones a los Derechos Humanos, DDHH, infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, DIHC, y Violencia Político-Social, VPS, según los datos registrados por el Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep y la Red Nacional de Bancos de Datos.

Cifras globales muestran que los hombres fueron los más afectados en estas violencias aunque la falta de información, en algunos casos, no permite precisar con exactitud el número de víctimas en términos de género. Sigue siendo una constante el ataque a las personas que ejercen liderazgos sociales y a las reincorporadas.

En cuanto a los victimarios se evidenció que los paramilitares, la Policía, la Fiscalía y Ejército son los principales perpetradores de las victimizaciones en el marco de las violaciones a los DDHH. En cuanto a infracciones graves al DIHC, las disidencias de las FARC-EP y el ELN son los principales infractores. También, se registró un gran volumen de victimizaciones donde no se pudo identificar a los victimarios.

El departamento del Cauca registró el mayor número de victimizaciones, seguido por, Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada debe tenerse una mirada en todas las regiones y no descuidar aquellas donde pueden presentarse picos de violaciones dada su conflictividad por el control de las economías legales e ilegales, la disputa territorial y económica de grupos armados, entre múltiples factores. En este sentido, la revista Noche y Niebla Nº65 pone su atención a las vulneraciones en el departamento del Cesar que incluye tres zonas de influencia, una vinculada a la dinámica de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta; el centro, más articulado al río Magdalena y el sur del Cesar con su conexión al Catatumbo y el Magdalena Medio. El foco entonces está en las dos últimas zonas de la región Cesar, donde se registraron 343 casos que involucran múltiples victimizaciones desde 2010 y en lo que va corrido de 2022 se denunciaron tres asesinatos de líderes sociales en la región, que evidencian la conflictividad de este territorio. El hecho más reciente ocurrió el 3 de agosto en el municipio de Tamalameque, Cesar, cuando asesinaron a José Luis Quiñones, quien era integrante de La Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado al Coordinador Nacional Agrario, CNA, además, se encontraba en un proceso de recuperación de tierras en la finca Mata Redonda.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 67, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero al 30 de junio del año 2023,

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 67, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero al 30 de junio del año 2023,  Genocidio y moral omisiva

Genocidio y moral omisiva

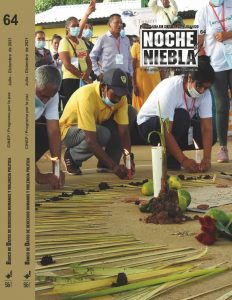

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 64, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de diciembre del año 2021, ha registrado información sobre las violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 64, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de diciembre del año 2021, ha registrado información sobre las violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.